Jetzt hab ich es endlich, was mich an der UML stört. Es ist nicht mal ihre Aufgeblasenheit, sondern ihr falsches Versprechen. Die UML verspricht eine Vereinheitlichung von Modellierungsansätzen. Doch leider ist viel weniger Modellierung drin als suggeriert, wo Modellierung so fett gedruckt drauf steht.1

Dazu muss ich aber erklären, wie ich Modellierung verstehe – und was die UML stattdessen bietet.

Abstraktion

Bevor ich zu Begriff Modell komme, zunächst etwas über einen anderen Begriff, der etwas mehr Aufmerksamkeit verdient: Abstraktion. Wikipedia sagt, Abstraktion sei der “induktive[] Denkprozess des Weglassens von Einzelheiten und des Überführens auf etwas Allgemeineres oder Einfacheres”.

Abstraktion hat also mit Detaillierungsgrad zu tun. Wenn die Darstellung von etwas einmal mehr und einmal weniger Details enthält, dann ist sie einmal weniger und einmal mehr abstrakt. Das Gegenteil von abstrakt/allgemein ist also detailreich/konkret.

Einige Beispiele für abstrakt(er) vs konkret(er):

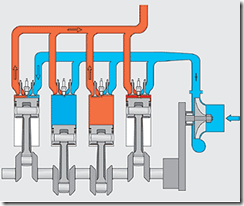

Darstellungen auf unterschiedlichem Abstraktionsniveau haben also mehr oder weniger Details. Dazu kommt allerdings noch eine vermeintliche Feinheit: Bei der Abstraktion bleibt man in der Domäne. Im ersten Beispiel (Karte) ist in der abstrakten wie in der konkreten Darstellung bei allem Unterschied im Detailreichtum von denselben Dingen die Rede; es geht um Straßen, Gewässer, Häuser usw. Dito beim letzten Beispiel: auch in der sehr abstrakten Schemazeichnung des Motors geht es um dieselben Dinge wie Zylinder, Kurbelwelle, Zündkerzen usw. wie beim konkreten Motor.

Bei gegebener Domäne stellen wir mit dem Abstraktionsregler also “nur” den Detailreichtum einer Darstellung ein. Manchmal ist das einfach, wie bei Karte oder Schemazeichnung. Manchmal schwieriger wie beim Artenbaum (Beispiel 2); Pflanzenarten sind Verallgemeinerungen von Merkmalsmengen. Die mussten erstmal gefunden werden. Von einer konkreten Straße auf eine bunte Linie zu abstrahieren, ist einfacher, als von tausenden Pflanzen auf ihre Arten.

Am Ende ist der Artenbaum jedoch auch “nur” eine Abstraktion. In ihm geht es um Pflanzen wie bei der Betrachtung einer einzelnen Rose.

Modell

Bisher bin ich mit dem Begriff Modell zu leichtfertig umgegangen. Als Beispiel habe ich oft eine Karte herangezogen. Das ist genau genommen aber falsch. Darum geht es mir in diesem Artikel.

Modelle sind auch detailreduzierte Darstellungen von etwas Konkretem. Doch sie sind anders als Abstraktionen, weshalb sie einen anderen Begriff verdienen. Modelle verlassen zur Vereinfachung der Darstellung die Domäne des Beschriebenen. Das “Material”, aus dem Modelldarstellungen sind, ist sozusagen ein anderes als bei Abstraktionen.

In der Abstraktion einer Stadt kommen Straßen, Gebäude, Wasserflächen vor; in einem Modell einer Stadt wäre das nicht so. In der Abstraktion eines Motors kommen Zylinder und Kurbelwelle vor, in einem Modell eines Motors nicht.2

Abstraktionen dienen der Verständlichmachung, dem Überblick. Die Vielfalt der Details wird reduziert, damit das Konkrete sozusagen in unseren Kopf passt. Wenn das reicht, dann ist es ok. Dann arbeiten wir mit Abstraktionen, um konkrete Problemlösungen zu entwerfen. Abstraktionen sind ein altes Mittel der Planung. Allemal Karten gibt es schon viele Jahrtausende.

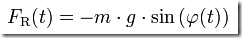

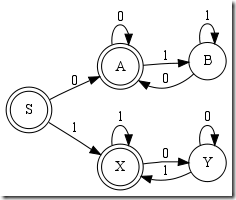

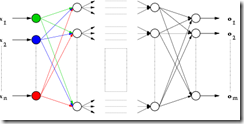

Was aber, wenn die Abstraktion nicht reicht? Dann muss ein anderes Verallgemeinerungsmittel her, ein Modell. Natürlich beschreibt ein Modell wieder etwas Konkretes – doch mit anderen Mitteln. Hier einige Beispiele für Modelle:

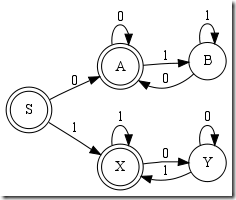

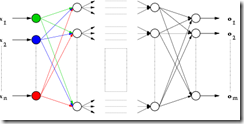

Dem Modell von einem Pendel ist nichts “Pendelhaftes” anzusehen, dem Zustandsautomaten ist nichts “Maschinenmäßiges” anzusehen; und selbst das neuronale Netz ist keine Abstraktion eines realen neuronalen Netzes, sondern ein Modell, weil darin keine Neuronen mehr vorkommen.

Modelle bilden das Modellierte natürlich ab, sie enthalten eine Essenz daraus. Modelle sind also an das Konkrete gebunden. Sie erfüllen darauf bezogen ja einen Zweck. Deshalb ist irgendwie natürlich das Konkrete auch im Modell vertreten. Allerdings nicht einfach durch Reduktion des Detailgrades, also eine veränderte Quantität, sondern durch eher durch Analogie, also eine andere Qualität.

Die Abstraktion Karte hat den Anspruch, die Realität zu sein – nur nicht komplett. Ein Modell hingegen hat nur den Anspruch wie ein Ausschnitt der Realität zu funktionieren oder ihn zu erklären.

Das wird deutlich, wenn ich ein Modell einer Abstraktion gegenüberstelle:

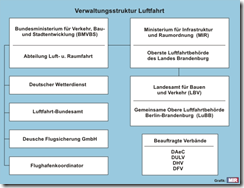

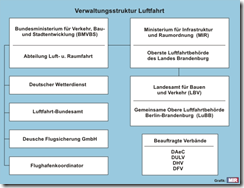

Das Konkrete ist Deutschland mit seinem ganzen Leben und Weben. Das ist natürlich hier nicht darstellbar, also abstrahiere ich mit einer Karte. Das Organigramm für die Verwaltungsstruktur der Luftfahrt bezieht sich auf einen winzigen Ausschnitt des Konkreten – allerdings nicht mehr mit Mitteln der Abstraktion. In den Kasten “Deutscher Wetterdienst” kann man nicht hineinzoomen, da kommen nicht irgendwann Gebäude und dann der Deutsche Wetterdienst in de Blick. Es gibt nicht einmal einen konkreten Ort im Gewusel Deutschlands, an dem der Wetterdienst einzig existiert. Das Organigramm ist daher “nur” ein Modell, es erklärt eine Facette von Deutschland.

UML und die Modellierung

Mit diesen Definitionen von Abstraktion und Modell in der Hand ein Blick auf die UML 2.0. Sie definiert eine ganze Reihe von Diagrammen für die sich zu prüfen lohnt, ob sie tatsächlich etwas mit Modellierung zu tun haben.

Dazu ist natürlich erst einmal festzustellen, was denn modelliert werden soll. Was ist das Konkrete? Denn zwischen Modell und Abstraktion kann nur in Bezug auf Konkretes unterschieden werden.

Für mich als Softwareentwickler ist das Konkrete Quellcode und all die Artefakte, die ich sonst noch erzeuge (z.B. Datenbank, Datendatei, Assembly).

Wie steht es mit den UML Diagrammtypen in dieser Hinsicht?

| Diagrammtyp | Einsatzgebiet |

| Anwendungsfälle | Modell |

| Klassen und Objekte | Abstraktion |

| Beziehungen | Abstraktion/Modell |

| Pakete | Abstraktion |

| Deployment | Abstraktion |

| Komponenten | Abstraktion |

| Zustandsdiagramm | Modell |

| Kommunikationsdiagramm | Abstraktion |

| Timingdiagramm | Abstraktion |

| Aktivitätsdiagramm | Abstraktion |

| Interaktionsübersicht | Abstraktion |

| Sequenzdiagramm | Abstraktion |

Hm… das sind nicht viele modellierungsrelevante Diagrammtypen in der UML. Sie sollte vielleicht besser UAL heißen: Unified Abstraction Language ;-)

Achtung: Das ist kein Qualitätsurteil. Abstraktion ist sehr nützlich. Die abstraktionsrelevanten Diagrammtypen haben ihren Wert. Nur sollte man sie eben nicht mit Modellierungswerkzeugen verwechseln.

Wenn das Konkrete Klassen, Methoden, Objekte, Objektreferenzen etc. sind, dann sind alle Diagramme, in denen Klassen, Methoden, Objekte, Objektreferenzen etc. vorkommen – egal in welchem Detaillierungsgrad – “nur” Abstraktionen.

Auch nett, nur eben keine Modelle. Ihnen fehlt also etwas, das wir in Modellen suchen.

Warum Modelle so wichtig sind

UML ist deshalb für mich knapp daneben, weil sowenig “echte” Modellierung drin steckt. Schön, dass wir Code damit abstrakter aus verschiedenen Blickwinkeln darstellen können – aber um Kompliziertes, nein, Komplexes entwerfen und darstellen zu können, ist mir das zuwenig.

Abstraktionen bieten mir schlicht, ähm, zuwenig Abstraktion :-) Bei Abstraktionen bin ich immer gezwungen, in der Domäne des Konkreten zu bleiben. Das bedeutet, ich muss mich ewig mit Klasse, Methoden, Objekte, Assemblies herumschlagen.

Wenn die damit sonst in der Welt zufrieden gewesen wären, hätten wir immer noch einen technischen Stand auf dem des Barock. Mit der Mathematik als universeller Modellierungssprache jedoch… damit konnten wir im wahrsten Sinn des Wortes abheben.

Und dasselbe ist uns auch schon in der Softwareentwicklung gelungen. SQL und reguläre Ausdrücke sind aus meiner Sicht Beispiele dafür, oder Prolog, neuronale Netze, Zustandsautomaten. Mathematische Ansätze und DSLs haben uns in einigen Bereichen sehr voran gebracht. Heute kann jeder einen Compiler mit ANTLR zusammenbasteln dank Zustandsautomaten und EBNF. Und auch die Abfrage komplizierter Datenbestände ist mir SQL kein Hexenwerk.

Für die meisten Softwareproblemstellungen gibt es jedoch kein allgemein anerkanntes Modellierungsverfahren. Und damit meine ich nicht einmal, dass Code soweit modelliert werden soll, dass man am Ende keine Zeile C# mehr schreiben muss.

Schade. Denn Modellierung spart viel Zeit. Was man nicht modelliert, das muss man sofort konkret umsetzen. (Naja, ein bisschen Hilfe durch eine Abstraktion kann auch noch dabei sein.) Am schwierigsten ist es aber immer, das Konkrete richtig hinzukriegen.

Zwar zählt am Ende nur das Konkrete, der funktionierende Motor, die laufende Software. Aber wenn man immer nur auf dem Konkreten rumrutscht, sind Veränderungen mühsam. Das ist, als hätte man keine Karte und bewegt sich in unbekanntem Terrain. Das geht – aber es ist mühsam.

Feldherren sitzen daher traditionell erhöht oder haben heute Satellitenunterstützung. Im konkreten Schlachtengetümmel lassen sich einfach manche Entscheidungen nur schlecht treffen.

Abstraktionen bieten, wie gesagt, mir nicht genug. Sie fesseln mich zu sehr an das Konkrete. Wenn ich eine Softwarelösung plane, will ich so lange wie möglich nicht über Details wie Klassen oder technologische Feinheiten wie WCF nachdenken. Nicht “gar nicht”, sondern nur “solange wie möglich nicht”.

UML erinnert mich einfach früher als hilfreich immer wieder an Details. Deshalb sind mir UML-Abstraktionen zu wenig; ich will echte Modelle.

Wie könnte es anders sein – der aufmerksame Leser meines Blogs wird es sich schon gedacht haben ;-) - scheint mir nun Flow-Design solche Modellierung zu ermöglichen. Denn damit kann ich Funktionalität beschreiben, ohne an Codekonkretheit denken zu müssen. In einem Flow-Design Modell tauchen keine Klassen auf. Die Übersetzung in Code ist ein separater Schritt. Darin gleicht Flow-Design SQL oder Zustandsdiagrammen.

Dass ein Flow-Design kein vollständiges Programm beschreibt, sondern nur einen Grobentwurf darstellt, ist dabei kein Nachteil, sondern eine Tugend. Modellierung soll Codierung nicht ersetzen, sondern sie erleichtern. Sprache wie C# sind zur Beschreibung mancher Lösungsaspekte gut geeignet, für andere nicht. (Wer anders denkt, sieht in 3GLs schon eine Silberkugel.) Also scheint es mir konsequent, C#, F#, VB, Java, C++ usw. zu komplementieren. Abstraktionen sind dafür aber nicht geeignet, weil sie ja die Domäne der Sprachen nicht verlassen. Also müssen Modelle her.

Die Frage ist für mich deshalb nicht, ob wir zu unseren 3GLs noch Modelle brauchen, sondern welche. Flow-Design ist mal ein Vorschlag, der für mich und viele andere vielversprechend ist.

Spendieren Sie mir doch einen Kaffee, wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat…

Spendieren Sie mir doch einen Kaffee, wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat…

PS: “Why UML got it wrong” schießt natürlich über das Ziel hinaus. Aber “Why UML is not enough” klingt nicht so knackig ;-) Für etwas mehr Aufmerksamkeit habe ich mir daher eine polemische Vereinfachung erlaubt.

Fußnoten

1 Ob die UML überhaupt eine Sprache ist (“”) oder nicht vielmehr ein Konglomerat an Sprachen, ließe sich auch diskutieren. Ebenso, ob es überhaupt sinnvoll ist, graphische Beschreibungsmittel für so unterschiedliche Aufgaben wie Spezifikation, Konstruktion und Dokumentation unter einem Dach zusammenzufassen. Aber davon vielleicht ein andermal.

2 Hier wird deutlich, dass ich offensichtlich etwas anderes mit Modell meine als ein Modellbauer. Wer das Modell eines Motors zusammenbastelt, hält natürlich Zylinder und Kurbelwelle in der Hand. An dieser Stelle würde ich einen Modellbausatz für einen Motor deshalb nicht Modell nennen, sondern Abstraktion. Wer mit Kleber und Farbe an einem Motor aus Plastik im Maßstab 1:10 bastelt, der hat einen “Abstraktionsbausatz” vor sich.

Habe gerade die Code-Review-Fibel von SmartBear gelesen. Darin ging es auch um LOC.

Habe gerade die Code-Review-Fibel von SmartBear gelesen. Darin ging es auch um LOC. Der Review dauert je nach Übung 30-60 Minuten. Dabei schauen wir den Code von 1 bis 3 Teilnehmern unter verschiedenen Gesichtspunkten an.

Der Review dauert je nach Übung 30-60 Minuten. Dabei schauen wir den Code von 1 bis 3 Teilnehmern unter verschiedenen Gesichtspunkten an.Spendieren Sie mir doch einen Kaffee, wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat…